2025年,恰逢“绿水青山就是金山银山”这一重要理论(简称“两山理论”)提出二十周年之际,我国乡村振兴的全面推进亦步入了至关重要的阶段。马克思主义学院的学生们,积极响应国家乡村振兴战略的号召,充分发挥思想政治教育的专业特色与优势,组建了一支名为“绿融振兴”的实践团队。该团队由夏伯轩同学担任负责人,打破传统课堂的局限,将理论与实践紧密结合,深入田野乡村一线,积极探索“两山理论”在乡村振兴中的生动实践路径。

因地制宜,探索三村差异化发展之道

经过前期资料收集,团队发现南京溧水区晶桥镇以“绿色转型”为发展主线,通过建设都市现代农业示范园区——生态资源的科学开发与城乡融合的探索和实践,实现了从传统工业镇到生态经济强镇的转型跨越。为了进一步了解乡村振兴的“晶桥方案”,自3月8日至15日,团队重点选择了晶桥镇的芝山村、石山下村与水晶村,进行全面深入的实地调研。

芝山村,一个从废弃矿山到绿色发展前沿的村庄,引起了调研团队的极大兴趣。他们重点参观了修复后的富硒生态产业园和特色品牌“田园芝山”的产品聚集地——芝味坊”,并与石燕农地股份合作社的汤文静经理进行了深入访谈。调研团队了解到,芝山村通过合作社进行土地流转和人才引进与南京农业大学的深度合作,实现了一二三产业的融合发展,2024年上半年总产值达到520万元,年接待游客30万人次,村民人均收入从2017年的2.45万元增长至2023年的3.83万元,上涨了56%。他们发现芝山村的生态修复成效显著,绿色发展模式具有可持续性,实现了经济与生态的平衡,村民生活的改善。

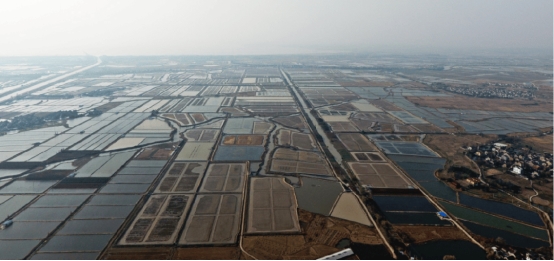

图1:南京市晶桥镇芝山村航拍图

图2:团队成员与芝山村石燕农地股份合作社的汤文静经理座谈

石山下村另辟蹊径,依托自然景观与生态优势,成功打造了文旅融合与文化传承的典范。3月12日,调研团队对该村进行了考察,发现石山下村通过修复闲置农房,打造了具有乡土特色的民宿和农家乐,同时设立了非遗展示馆和农耕文化教育基地,保留了古祠堂、古戏台等文化遗产,吸引了大量游客。中国供销社博物馆的沉浸式展览也成为了一大亮点。村庄开发的露营基地等生态休闲项目,结合自然景观,为游客提供亲近自然、放松身心的空间,丰富了乡村旅游的体验内容。政策支持下,闲置农房的改造不仅激活了“沉睡资产”,还提升了村民收入,降低了旅游开发成本。石山下村因此成为南京市乡村旅游重点村落,其农文旅融合模式推动了地方经济增长和文化传承。

图3:南京市晶桥镇石山下村酒店

图4:团队成员与石山下村书记刘家春访谈

名师指导,科学调研方法助力乡村振兴

在第三次调研中,“绿融振兴”团队来到了水晶村,并特邀学院王志教授全程指导。在王教授的悉心指导下,团队成员系统学习了“参与式观察”、“产业链图谱分析”等先进的调查方法。通过对水晶村“五好”生态养殖模式的实地观察与深入研究,包括水质勘测、尾水治理以及品牌历史追溯等关键环节,团队深入剖析了“地理标志农产品(富财圩螃蟹)+科技赋能(尾水治理)”的发展逻辑,为水晶村的可持续发展提供了有力支撑。

图5:水晶村螃蟹养殖地

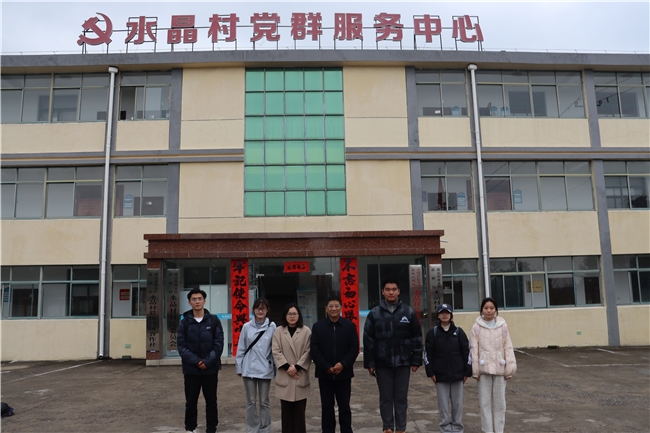

图6:王教授与团队成员在水晶村党群服务中心合影

总结经验,探索可复制乡村振兴方案

在为期一周的调研过程中,“绿融振兴”团队累计形成了超过一万字的访谈记录,并收集了300余份珍贵的影像素材。这些详实的第一手资料为后续研究奠定了坚实的基础。通过调研,团队深刻认识到,“两山理论”的价值跃迁需要“生态产业化”与“产业生态化”的双轮驱动。同时,共同富裕的实现离不开基层党组织的坚强领导、人才返乡的积极赋能以及特色品牌的精心打造。

展望未来,“绿融振兴”团队将进一步梳理芝山村、石山下村和水晶村的成功经验,深入挖掘生态产品价值核算、利益联结机制优化等关键课题,力求为乡村振兴提供一套可复制、可推广的“晶桥方案”。

乡村振兴不是遥不可及的梦想,而是需要每一位有志青年脚踏实地、勇于担当的现实行动。南京航空航天大学金城学院“绿融振兴”团队正以青春之名,以实际行动书写着属于他们的乡村振兴新篇章。他们坚信,绿水青山的守护者,终将成为金山银山的创造者。(程瑞瑞 夏伯轩)

责任编辑:杨炎雳

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

投诉举报电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508